Por

Canek Sánchez Guevara

Por

Canek Sánchez Guevara

caneksanchez@yahoo.com.mx

Nací

en La Habana en 1974, en una casona en Miramar, sobre

la Quinta Avenida: en resumen, en plena Aristocracia esquina

con Burguesía. La vida en casa, empero, era cualquier

cosa menos aburguesada. Además de mis padres (Hilda

Guevara Gadea y Alberto Sánchez Hernández)

habitaba el lugar un grupo de guerrilleros mexicanos llegados

a la isla un par de años atrás. Ellos no

eran Técnicos Extranjeros ni nada por el estilo,

eran unos malditos revoltosos que estaban en Cuba —digamos—

sin haber sido invitados por el gobierno (en otras palabras:

secuestraron un avión en México y aterrizaron

en La Habana; para hacer corta la historia). Creo que

vivíamos unas doce o quince personas en aquella

casa, no sé bien —por supuesto, mis recuerdos

de aquella época no son míos, sino recuerdos

de los recuerdos de otros; recuerdos de conversaciones,

pues—. En algún momento los revoltosos mexicanos

(comunistas, anarquistas, socialistas libertarios, qué

se yo) decidieron que esa realidad socialista distaba

mucho del ideal de libertad que ellos tenían, así

que mandaron a la mierda la realidad y se largaron de

Cuba en pos de la Idea (creo recordar que alguno de ellos,

incluso, fue invitado a salir del país…).

Y allá nos fuimos todos —me llevaron, quiero

decir—, hasta la lejana Italia.

Durante

los años setenta Italia era un hervidero de refugiados

latinoamericanos de todas las tendencias de la izquierda.

No “refugiados” en el sentido pasivo del término,

sino militantes de sus respectivas causas en el exilio.

Había argentinos, colombianos, nicaragüenses,

salvadoreños, peruanos y sí, mexicanos también.

Qué hacían mis padres en Italia es algo

que no concierne al texto en cuestión, baste saber

que cuando me preguntan algo relacionado con canciones

infantiles, siempre respondo: Bandiera Rosa... Sí,

creo que Bandera Roja y La Internacional fueron las primeras

canciones que aprendí de niño. Recuerdo

(no sé por qué) que en esos años

llevaba siempre colgada del cuello una tira de cuero negro

con un puño verde olivo. Tengo vagos recuerdos

también (como flashazos) del minúsculo departamento

que habitábamos en Milán. En serio minimalista...

Cuando

tenía cinco años mi madre y yo volamos a

La Habana. Durante varios meses (y ya sabes como es el

tiempo en las Eras Infantiles: un verano puede ser infinito

y un año entero apenas un segundo) vivimos en un

apartamento en un edificio recién estrenado, justo

tras el hotel Riviera. En realidad eran dos edificios,

de esos que llaman de Microbrigada, de unos siete pisos,

pequeñas ventanas y balcones aún más

chicos. Y yo la pasaba de lo más bien: había

tantos niños con los que jugar, tanto sol y tanta

vida...

Bien,

ese año en La Habana asistí al preescolar

y francamente, no tengo muchos recuerdos de la escuela...

En realidad sí: recuerdo los días de vacunación

(no tienes idea de lo cobardón que era —soy—

para las inyecciones). Recuerdo también a un par

de gemelos (jimaguas) que eran un verdadero desastre juntos,

y ahora me vienen a la memoria las interminables repeticiones

de ejercicios caligráficos. En fin, cosas de preescolar.

Terminado

ese curso, mi madre y yo viajamos a Barcelona para reunirnos

con mi padre. Habían pasado pocos años desde

la muerte de Francisco Franco (estoy hablando del setenta

y nueve u ochenta) y las izquierdas estaban, como quien

dice, desatadas. Mis padres siempre colaboraron con sindicatos

y publicaciones diversas, tanto periódicos como

revistas de izquierda. Colaboraron profundamente, quiero

decir. El caso es que crecí entre salas de redacción

y manifestaciones de tres días; el cuarto oscuro

de revelado y un concierto de rock; entre mesas de diseño

e interminables discusiones sobre el sujeto y el objeto

de la revolución. Estudié el primer año

de la primaria en una escuela bilingüe (castellano-catalán)

de acuerdo con el discurso libertario de la época

en España: el rescate de las Autonomías

y sus valores culturales, comenzando por la lengua, claro.

Recuerdo a mis amigos argentinos, hijos de unos refugiados

amigos de mis padres, y recuerdo también las abiertas

discusiones que los adultos sostenían por encima

de la mesa —y los vinos— sobre la revolución

permanente, mundial, en un sólo país, no

sé; y siempre citando nombres en ruso, alemán,

italiano o francés (vamos, no recuerdo qué

discutían, sino el hecho de discutir —algo

que, por supuesto, pasó a formar parte intrínseca

de mi ser). Yo no entendía nada, y para serte franco,

tampoco me interesaba: si Batman lucha por el bien, de

qué se preocupan estos tontos, pensaba yo...

Mi

padre pudo volver a México cuando el presidente

López Portillo dictó una amnistía

general para todos los involucrados en los movimientos

armados de los setenta. Mi madre tenía siete meses

de embarazo y yo siete años de edad. (Aquí

debo aclarar que apenas dos años atrás,

cuando salimos de Italia, pude decir abiertamente los

verdaderos nombres de mis padres, siempre sujetos al rigor

del clandestinaje. Mi familia entonces eran los compañeros

de ruta de mis padres, y sus nombres —los de todos

ellos— otros muy distintos a los verdaderos...)

Mi hermano Camilo nació en Monterrey, la ciudad

de la que es mi padre y en medio de la numerosa familia

paterna, tan ajena y acogedora a la vez: lo desconocido

para mí.

Poco

antes del primer cumpleaños de mi hermano nos mudamos

a la ciudad de México —una mole impresionante

que contiene un mundo alucinante— y mis padres,

por ironía o yo-que-sé, me inscribieron

en una escuela de nombre José Martí. Mi

hermano era asmático y yo estudié un año

y medio en esa escuela. (Ya sé que una cosa no

tiene relación con la otra, sólo intento

resumir dos hechos en una sola frase). Camilo pasó

su segundo cumpleaños en una cámara de oxígeno

en el hospital cercano a casa, y la casa —toda—

medía unos siete metros de largo por cuatro de

ancho: la sala era también la habitación

de mis padres, con la cocina a un lado, apenas separada

por una barra o una mesa, no recuerdo. El micro-mini-nano

baño y una estrecha habitación que compartíamos

Camilo y yo completaban nuestro hogar. Tuve tres buenos

amigos cuando viví en ese sitio; uno de ellos murió,

no regresó de las vacaciones y cuando le pregunté

a su mamá por él, ella se echó a

llorar. Después mi madre me explicó. Fue

mi primer contacto con la muerte. He perdido a muchos

amigos. (El enfrentamiento con la Muerte, afirma Savater

marca el inicio del pensamiento en el humano. Cuando por

primera vez se piensa en la muerte, se Piensa, en realidad,

por vez primera porque la muerte despierta la conciencia

de la vida, despierta el miedo y despierta las preguntas

también…)

Terminé la primaria en la ciudad de México,

en una pequeña escuela de la que tengo buenos recuerdos

y en la que hice buenos amigos. Por entonces vivíamos

en el sur de la ciudad, en una unidad habitacional con

cuarenta y siete edificios, lo recuerdo bien. Estaba cerca

de la Universidad Nacional, así que vivían

algunos profesores e investigadores de dicha institución...

con sus familias, claro. Durante las dictaduras latinoamericanas

de los años setenta, México acogió

a muchos perseguidos políticos de diversas nacionalidades,

sobre todo argentinos y chilenos. Algunos de ellos encontraron

trabajo en la UNAM, y unos cuantos vivían en los

edificios cercanos al mío. De hecho, mi mejor amigo

en esa época era un chileno a quien recuerdo con

mucho cariño... nos hemos visto un par de veces

después, seguimos siendo amigos. Entre nosotros

teníamos un pacto, un secreto que nadie más

debía compartir: éramos comunistas... (es

decir, sabíamos que había algo diferente

en nuestro pasado, en nuestra historia, y teníamos

la vaga idea de que un vago sentimiento de justicia justificaba

esa diferencia... En fin, todo un trabalenguas infantil).

Mi madre, mi hermano y yo nos fuimos a vivir a La Habana

en el verano de 1986, e inmediatamente después,

entré a la secundaria Carlos J. Finlay, en Línea

y G, en pleno Vedado. Honestamente, fue un choque tremendo.

No tanto por las diferencias tangibles, materiales, como

por las otras, las incorpóreas, las no-cósicas:

de ser la revolución una utopía o una conversación,

se convirtió para mí en una realidad absoluta.

Entendámonos, yo no entendía un carajo de

la revolución, tan sólo intuía que

era el núcleo de nuestra vida (de la vida que yo

había vivido con mi familia) y que se trataba de

algo de lo que sólo se hablaba en voz alta cuando

se estaba en confianza. De hecho, mi relación familiar

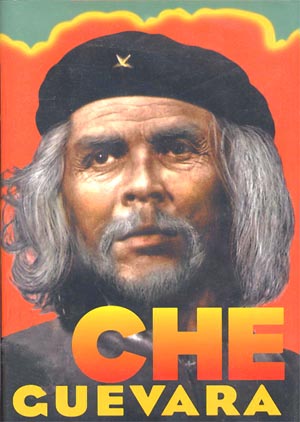

con Ernesto Guevara nació en Cuba, donde irremediablemente

fui bautizado como El Nieto del Che, y eso ya a los doce

años.

Me

costó mucho aprender a lidiar con esa suficiencia

revolucionaria tan llena de carencias, con ese discurso

que se contradecía al abandonar el aula y con la

maldita obsesión de algunos de mis profesores con

que yo tenía que ser el mejor. Por otra parte,

recuerdo con especial cariño a mi maestro de Español,

a quien le agradeceré siempre la severidad con

que revisaba mis trabajos; a cierta profesora de Matemáticas

con quien de inmediato hice amistad, y a otro más

de la misma asignatura, que era serio y jocoso a la vez;

recuerdo a una profesora de Química de quien no

aprendí mucho pero me caía muy bien y a

una de Fundamento de los Conocimientos Políticos

que, involuntariamente, me hacía pensar.

Ser

El Nieto del Che fue sumamente difícil; yo estaba

acostumbrado a ser yo, a secas y de pronto comenzó

a aparecer gente que me decía cómo comportarme,

qué debía hacer y qué no, qué

cosas decir y qué otras callar. Imagina, para un

preanarquista como yo, eso era demasiado. Por supuesto,

me empeñé en hacer lo contrario. Mis padres

me educaron (como a mis hermanos) con absoluta libertad.

De hecho, a veces pienso que me educaron para ser desobediente...

aunque quizás sólo esté buscando

excusas, no lo sé. Lo cierto es que pronto comencé

a sentirme a disgusto con tal situación. Vivíamos

en un apartamento amplio y confortable (quizá el

único inconveniente es que estaba en un piso doce

y el ascensor pocas veces funcionaba) pero bastante alejados

de la nomenclatura. De los pocos contactos que tuve con

la “alta sociedad” cubana no tengo recuerdos

memorables (y no incluyo aquí a los buenos amigos

que encontré en esos estratos: pocos pero sinceros),

a no ser por el gusto amargo que me quedaba al comparar

sus palabras y su forma de vida con las palabras y la

vida del llamado Pueblo.

Pero yo apenas me hacía adolescente, las valoraciones

las hago ahora, en aquel momento no las comprendía

del todo. No quiero que pase por tu cabeza la idea de

que yo era un niño superdotado o algo por el estilo,

sencillamente fui educado en el análisis, y el

análisis decía que algo andaba mal. Digamos

que sabía sin comprender; o que comprendía

sin saber a ciencia cierta qué demonios ocurría

a mi alrededor. Porque yo no vivía encerrado en

una burbujita de cristal, de ninguna manera. Mis amigos

vivían en el Vedado mismo, o en Centro Habana,

o en Marianao, o en Miramar, o en Alta Habana, o en Alamar

o en La Lisa. Mi vida no quedó circunscrita al

discurso oficial, si bien formaba, consciente o inconscientemente,

parte de ese discurso... Asistía a conciertos de

rock (semiclandestinos mas tolerados... a veces), vagaba

por la ciudad como uno más de sus habitantes; era

joven y por ello sospechoso. ¿Sospechoso de qué?

Pues eso, de ser joven, supongo. A veces me detenían

en la calle y revisaban mis papeles y mis pertenencias,

y una vez me revisaron el culo. En serio, recuerdo que

estaba en la cola de Coppelia y se me acercó un

tipo vendiendo pastillas (psicotrópicas, claro).

Le dije que no quería y en cuanto dio dos pasos

me cayeron encima. Me llevaron a los baños de la

heladería, hicieron que me desnudara y me obligaron

a hacer cuclillas mientras uno de ellos, con su uniforme

de civil (la sempiterna guayabera blanca) se asomaba a

ver si alguna pastillita asomaba por el ano... Qué

obsesiones las de los policías...

En

fin, era yo un greñudo más, un “desafecto”,

“antisocial” y algo muy cercano —según

los cánones policíacos— a un lúmpen.

Claro que no lo era pero eso no importaba, y además

en cuanto salía a relucir mi árbol genealógico,

simple y llanamente me soltaban, no sin antes recordarme

que esas no eran las actitudes que se esperaban de alguien

como yo: El Nieto del Che no podía frecuentar tales

compañías; en otras palabras, que no me

juntara con el pueblo, que no me contaminara con ellos.

Comencé a comprender que Pueblo es una hermosa

abstracción que tiene múltiples usos, sobre

todo retóricos... Tendría yo unos quince

o dieciséis años y por entonces ya había

abandonado el Pre.

Sí, como tantos otros estudiantes de mi generación

fui un desertor escolar. Navegaba con bandera de NadaMeImporta

entre otras cosas para restarme importancia o, mejor aún,

para restarle importancia a la imagen que de mí

se esperaba (si es que a estas alturas se esperaba algo

de mí). Por esos años adquirí la

costumbre de discutir, aún en términos superficiales,

sobre lo real y lo simbólico, sobre el fondo y

la forma, sobre la esencia y la apariencia. Comencé

a enamorarme de las palabras y de las ideas. Me apasioné

con Kafka y —lo admito con rubor— el primer

pensador que en verdad me “llegó” fue

Schopenhauer, tan antitropical él. Me interesaban

por igual el rock y el mito de Trotsky, los dadaístas

y el sonido electrónico; y al mismo tiempo, todo

me daba igual. Era un chico un tanto silencioso: no triste

ni nada de eso, por el contrario, siempre he sido feliz;

quiero decir que era bastante introspectivo: Existencialista,

decían mis amigos mayores, y aunque a mí

no me quedaba muy claro qué significaba aquello,

la palabrita me gustaba.

Comencé

a interesarme en las formas culturales, a leer sobre pintura

y música, a hundirme en novelas y películas,

ensayos filosóficos y teorías artísticas;

no sé, simplemente a buscar. Mi lucha, empiezo

a darme cuenta, siempre ha sido cultural: digamos que

el hombre es hombre a pesar de sí mismo, pero se

hace plenamente humano por encima de su ser. Ser lo que

somos es natural; lo cultural entonces, es preguntarnos

qué somos, a dónde vamos, y también

de dónde venimos. Y cuando afirmo que soy un hombre

“culto” no refiero con esto al sentido aristocrático

que se oculta tras el término; entiendo por hombre

culto a aquel que sabe que además de su propia

cultura hay otras más, ni mejores ni peores, tan

sólo diferentes. Y en Cuba la dictadura es también

cultural. O, ante todo, quizás... (Recuerdo ahora

un acontecimiento que al igual que a tantos cubanos, me

marcó como hierro candente. Me refiero al telenovelesco

juicio al General Arnaldo Ochoa, a los hermanos De la

Guardia y demás implicados en el tráfico

de drogas, marfil, diamantes y divisas.

Si

utilizo el término “telenovelesco”

es sólo para acentuar el modo en que yo lo viví:

a través del televisor, noche tras noche, a las

ocho en punto, esperando un desenlace que de antemano

conocíamos, con el morbo exacerbado y ese desagradable

tonito inquisitorio que permeó todo el (pre)juicio…

Entendámonos, no insinúo que esos hombres

fueran inocentes, sino que a todas luces sus superiores

conocían tales manejos. A nadie podía caberle

en la cabeza (a menos que el cerebro dejase mucho espacio

libre dentro de la cavidad craneana) que el mismísimo

Comandante no estuviera al tanto de todo el asunto.

Evidentemente se trató de una operación

de Estado, como muchas más que hemos presenciado;

una operación destinada a procurar de preciosos

dólares al gobierno cubano… Nadie en su sano

juicio podía aceptar tal locura, tamaña

farsa, tremenda broma de pésimo gusto. Sin embargo,

mucha gente perdió el juicio en esos meses…

Se hacían los locos, para decirlo en buen cubano;

admitieron a pies juntillas la mentira judicial pero,

¿qué otra cosa podían hacer? Yo tampoco

decía en voz alta lo que pensaba, lo comentábamos

entre los amigos, nada más.

Lo

discutíamos como uno de los tantos temas que por

entonces nos interesaban: las tetas de Fulanita o la fiesta

de mañana, la proyección de Metrópolis

o el concierto de Carlos Varela, no sé… Se

discutía mucho pero nada se decía: ¿Cómo

expresar la ausencia de expresión; ésa que

silencia al individuo y lo vuelve zombi parlante?)

Después viví en El Cerro, en un minúsculo

apartamento a unas cuadras de la Biblioteca Nacional,

donde por cierto trabajé: restauraba libros. Olvidé

decirte que entre los quince y los diecisiete años

fui aprendiz de fotógrafo, primero en Juventud

Rebelde y luego en Granma (además de adentrarme

en lo que, con algo de autoelogio, se da en llamar fotografía

artística). Edité junto con algunos amigos

una pequeña revistita fotocopiada dedicada al rock

(unos pocos ejemplares, nada más), y comencé

a escribir. Debo decir que todo esto lo hacía con

la mayor ingenuidad del mundo, no como parte de un plan

maestro sino con la espontaneidad del antojo. Me interesé

por las vanguardias artísticas, culturales, estéticas,

y también, claro, por las ideológicas y

políticas. Me hundí en los ismos, he de

admitirlo. Empecé a dedicarme al diseño

gráfico, al tiempo que hacía fotografía,

componía música y escribía pésimos

poemas “abstractos”. Me hice buen lector y

poco a poco, editor.

En

1996 salí de Cuba, un año después

de la muerte de mi madre y a diez de mi llegada a La Habana

—mi hermano salió de Cuba justo después

de la muerte de Hilda—. Salí con el corazón

hecho mierda y las ideas más revueltas que cuando

llegué: había vivido desde los doce hasta

los veintidós años ahí. Me hice en

Cuba: la amé y la odié como sólo

se puede amar y odiar algo valioso, algo que es parte

fundamental de uno...

Ahora vivo en la ciudad de Oaxaca, en México, alejado

voluntariamente de la comunidad cubana en este país,

y del exilio en general —debo admitirlo, me harta

la sola idea de dedicarme a hablar de Cuba: me interesan

tantas cosas—. Soy diseñador, editor, a veces

promotor cultural o crítico de la cultura, según

el caso. Colaboro con algunas publicaciones culturales

o políticas; sigo componiendo música y me

involucro en discusiones artísticas. Estoy editando

una revista cuyo número 0 está pronto a

aparecer (se llama El Ocio Internacional y aparecerá

en papel y en internet a la vez —ya les avisaré):

una revista dedicada al análisis y la discusión

cultural; y además, escribo una novela, La inmortalidad

del cangrejo, de la cual llevo unas 280 cuartillas. (En

1996 publiqué un librito titulado Diario de Yo

—que para colmo ni siquiera es un diario—,

texto que pronto pondré en red por si a algún

despistado le interesa… La publicación corrió

a cargo de una pequeñísima editorial hoy

desaparecida y hasta donde yo sé, no se vendió

un sólo ejemplar, lo que aumenta mi orgullo anticapitalista...

Je.)

En

cuanto a mí... ¿qué puedo decir?

Sólo soy un egoísta que aspira a ser un

hombre libre. Un egoísta que sabe que el Egoísmo

nos pertenece a todos y que éste ha de ser solidario

si se quiere pleno: en otras palabras, que mi libertad

sólo es válida si la tuya también

lo es, si mi libertad no aplasta tu libertad ni la tuya

a la mía... Como decían los Sex Pistols:

And I am an anarchist...